|

【年月日】 | 2023年12月25日 |

| 【同行者】 | 単独 |

| 【タイム】 |

妙見口(7:36)−黒川駅(7:58)−妙見さん(9:32) |

| 【地形図】 | 広根 妙見山 ルート地図 |

混雑は嫌なので、少し早めに登山口へ向かう。

阪急電車に乗ったことはあるが、能勢電車は初めてだった。

妙見口の駅前は閑散としていた。

ハイカーなど一人もいないし、観光客もいない。

車道をしばし歩いて県境をまたぎ、登山ケーブルの黒川駅へ。

ここから大堂越コースに入る。

しばらくは、堰堤工事で使ったと思しき車道を行く。

アキカラマツがまだ咲いている。

大堂越から尾根道となる。

車道に出ると墓地があってお寺もあるが、ここは妙見さんではない。

墓地に入っていまい、ルートを少しミスったが、すぐに復帰。

いったいなんなのか、ものすごく大きな建造物がある方へ歩いていくと、妙見さんの中心部が見えた。

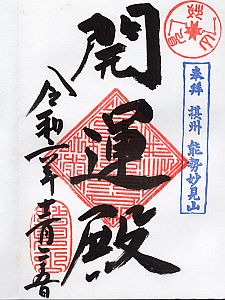

ここまで道標を見て「本殿」とあるので、これはなにかの間違いかなと思っていたのだが、妙見さんの中核的な建物は「本堂」ではなく「本殿」なのだった。

帰りは新滝道コースへ。

こちらはまさに、三峯神社の表参道コースだった。

滝がいくつかあるのだが、すべて、参道から見えないように目隠しをしてあって、おそらく見料をとるようになっているのだが、通る人が一人もいないのだから、現状は単なる廃墟なのだった。

なんか全体的に、セコすぎると感じた。

まだ少し時間があったので、堺に出かけた。

天王寺から阪堺電車に乗る。

観光スポットではないのだが、本願寺堺別院というお寺がある。

1590年の小田原征伐で本家が崩壊し、鉢形城も落ちたのだが、北条氏は断絶したわけではなく、北条氏規(氏政の弟・氏邦の兄)や氏直(氏政の子で小田原城主)は生きながらえた。

狭山藩陣屋の北表門が、このお寺の御成門として移築されている。

お寺にも門にも、北条氏に関する説明は何もなく、扉の金具もとれかけていた。

|