シロモジ黄葉の熊野古道

- 伯母子岳 -

【年月日】 |

2006年11月9日 | |

【同行者】 |

単独 | |

【タイム】 |

大股登山口(9:50)−萱小屋跡(10:02)−桧峠(10:41)−伯母子岳

(11:20-11:30)−伯母子峠(11:42)−上西家跡(12:30)−三田谷橋(14:12)

| |

【地形図】 |

伯母子岳、上垣内 ルート地図

|

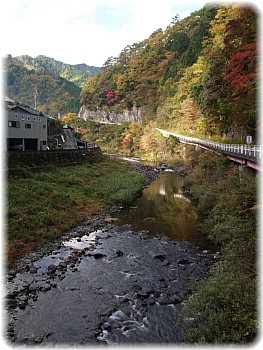

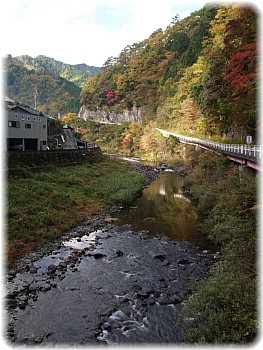

川原樋川

|

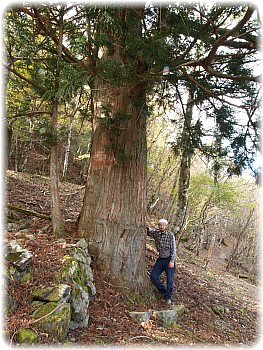

ミズナラ大木

|

バス停から川原樋川を渡って大股集落に入る。

川原樋川は、キリクチの渓。

一度この目で見てみたい、幻のイワナだ。

急斜面にへばりつくような大股集落を、急傾斜のコンクリ道で抜けると小さな墓地で、向かいの山の紅葉が美しい。

周辺にはコウヤマキも植えられていた。

最初はスギの植林地。

さらに登っていくとアカマツ林だが、らくな登りではない。

ずいぶん登ってようやく傾斜がゆるむ。

植林もされているが、自然林も残っていて、風情はよい。

ブナ、ミズナラ、ツガの大木もちらほら。

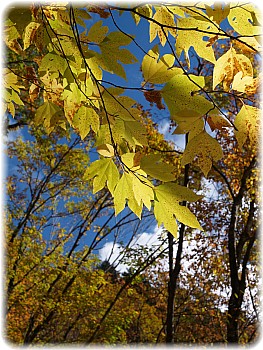

コシアブラ、シロモジの黄葉がとても鮮やか。

紅く色づいているのは、イロハモミジ、シロヤシオなどだ。

ひと登りで萱小屋跡。

広い屋敷跡だが、比較的最近まで建っていたとおぼしき建物の残骸がひしゃげており、キリの若木が育っていた。

ここからは尾根をからみながらの坦々としたコース。

このあたりは古道らしい風情がある。

桧峠は、名前に反してヒノキ林ではなくて、明るい雑木林。

めざす伯母子岳が左前方に見える。

ここから夏虫山の分岐を見て、山の北東斜面のトラバース。

ふたたび尾根に戻ったところが伯母子岳直下で、変形十字路になっており、石柱の道標が建つ。

ここから護摩壇山まで、12.7キロメートルとある。

登りつめた伯母子岳は、標高はさほど高くないのに好展望。

南に紀和の山。

東に護摩壇山、北には前泊した高野山や奥高野の山々。

西やや遠くには大峰山脈が見える。

時間があまりないので、すぐに下山にかかる。

ズミ林かと思える灌木の林を下っていくと雑木林となり、伯母子峠の山小屋。

きれいな小屋で、細いながら水もある。

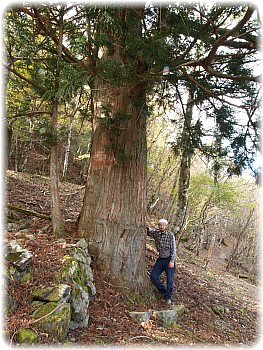

上西家跡の大スギ

|

シロモジ落葉

|

今度は山の南西斜面をトラバース気味に下っていくのだが、周囲の紅葉はなかなかみごとだ。

シジュウカラなど小鳥も間近に見えて、気分がよい。

上西家跡は広い平坦地で、石垣とスギの大木が往時を偲ばせる。

江戸時代には、荷馬や高野詣の旅人で賑わったこの道で、宿屋が営まれていたと説明板にある。

この先で古道と新道が分岐する。

新道の方がいい感じだが、せっかくなので古道に入る。

スギやヒノキの植林地が多くなってくると、古道らしい風情が薄れるのは無理もない。

水ヶ元茶屋跡は小さな平坦地。

水場があるようには見えなかった。

どんどん下っていくと、リスが目の前の木に登っていって驚いた。

道標を兼ねた石仏

|

古い石畳が残る道

|

ずいぶん里近く感じられるようになったあたりで、石畳道。

尾根上に出ると、下りも急になってくる。

待平にもかつて何かの建物があったらしいが、今は植林地に埋もれている。

道標地蔵が続けて二体。

風化の進んだ上の地蔵には、右 ざいしょ道 左くまの道 とある。

次の地蔵には、右ハかうや 左ハせいの原 とある。

いずれも、ずいぶん長い間、通行人を眺め続けてきた石仏だろう。

三田谷橋まではもうすぐだった。

五百瀬の集落を歩いていたら、数匹のサルがしきりにこちらを牽制してみせた。

|