火山角礫岩の尾根

- 生瀬富士 -

【年月日】 |

2024年6月5日 | |

【同行者】 |

単独 | |

【タイム】 |

有料駐車場(10:27)−生瀬富士(11:32-12:09)−岩峰(12:18)

−かずま(13:10)−有料駐車場(13:41)

| |

【地形図】 |

袋田、大子 ルート地図 |

客引きの人が駐車場はコッチコッチと手招きするので、つい入ってしまいそうになったが、滝近くの駐車場は一回につき2時間以内という時間制限がある。

だから、山歩きには、使えない。

登山口近くに無料駐車場もあったのだが、見落としてしまい、登山口からやや離れた時間制限なしの有料駐車場に車をとめた。

手製の小さな道標に導かれて、沢沿いの道に入る。

暑くなりそうな日だが、沢沿いなので急登がなく、多少涼しいので助かる。

花のシーズンは終わり、サイハイランもそろそろ終わり気味だった。

主稜線近くまで登ると、月待の滝方面の分岐。

こちらはどんな滝なのだろうか。

露岩が多くなってきて、トラロープの下がったところもあるが、暑いのに無理しなくても、難所を避けながら登るルートがある。

急登しばしで山頂。

男体山と長福山が立派に見える。

ここで大休止。

この時点で、標高点のある北側の岩峰が山頂かと思っていたので、そちらへ向かう。

東へ急降下する道もあるのだが、これはどこへ行く道なのだろうか。

少し下って、短い岩のテラスをトラバースして岩尾根の上へ。

尾根自体は平坦なのだが、火山角礫岩というらしく、岩尾根に石が接着剤でくっつけたようになっていて、足元を見てないと蹴つまづきそうだ。

イワベンケイとシモツケが咲いていたのはたぶん、ここだけだった。

竹竿の先に吹き流しのようなものがつけられた物体が岩尾根末端に立っていたが、どうもそこが山頂ではなさそうで、山頂はやはり、さっき休んだところらしかった。

戻って、立神山方向へ。

最初、下る方向を間違えそうになって修正したが、東へ急降下する道が縦走路なのかも知れない。

最初は急な下りだが、すぐに穏やかな道になる。

おおむね植林だが、ヤマザクラの大木が一本、目を引いた。

ヤマツツジも終わったと見えて、ネジキの花が咲いていた。

大滝が見えるところが一か所。

立派な滝だ。

あとでわかったのだが、この滝を見るには観瀑料が必要なので、ここで滝を見ておいてよかった。

かずまという十字路から南へ。

ここを直進すると滝上へ、北に下ると小生瀬へ行くと道標にある。

滝上に行く道に興味があるが、どこへ下山できるのだろうか。

駐車場方面へは急降下。

人家近くになると踏みあとが乱れるから、こちらから登るのは難しいと思う。

滝を見ようと思ったが、観光客が多かったうえ、チケットを買うために、受付でザックを下ろして財布を出したりするのが面倒だったので、やめた。

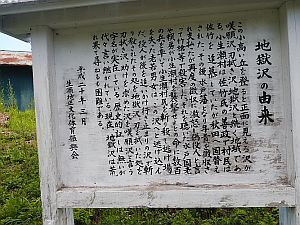

下山後、やや気になっていた地獄沢を見に行った。

場所がわからないのではないかと思ったが、生瀬地区文化体育振興会が建てた看板があったので、すぐにわかった。

現住しておられるお宅もあるので、あまりキョロキョロするのは憚られた。

集落内の小道を歩いていくと、ここが地獄沢だろうという場所もわかった。

現状は草地で、耕作はされていないようだった。

水戸藩(事件当時「藩」という呼称は存在しない)がこのような大虐殺を行った原因は、看板にあるとおり、住民による藩士殺害への報復だったのだろうと思われる。

しかし、江戸時代における領主と領民は、もう少しこなれた関係だったはずで、一向一揆や島原・天草一揆のように民衆が武装して領主と戦争したわけでもなく、水戸の領主(徳川頼房)の明らかな失策だと思われる。

|